Essa resenha-ensaio tem como objeto o conhecido trabalho de Mario de Andrade, “Ensaio sobre a Música Brasileira”, de 1928. Nosso objetivo é explorar o elemento da indecisão como um constituinte da entidade racial brasileira a partir do seu trabalho sobre a nacionalização artística da música popular.

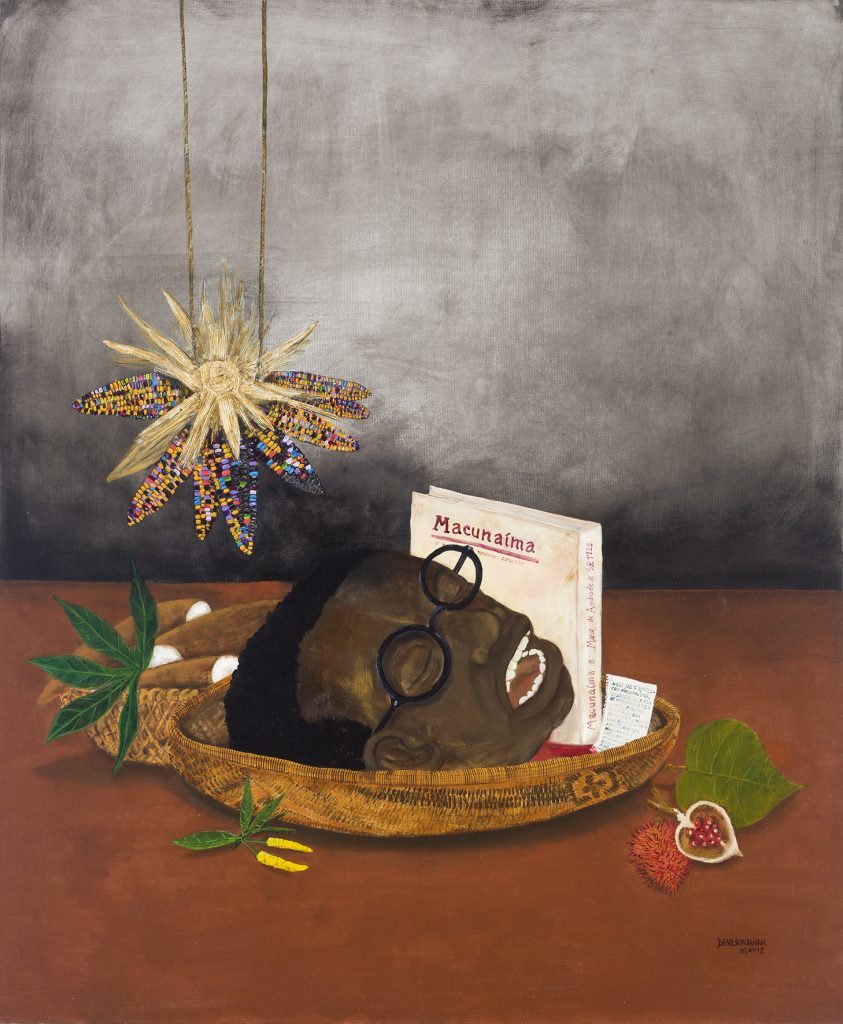

Imagem: Re-Antropofagia, de Denilson Baniwa, de 2018

Passando pela crítica ao meio moderno presente em seu pensamento – “ignorância e leviandade sistematizada”[1] naquilo que oscila entre um exclusivismo e um unilateralismo quanto às influências étnicas da produção artística nacional, o fim da primeira república dava o tom do ambiente político do momento histórico que o autor estava inserido e o contexto que sua obra estava situada. Em seu texto, Mário caracteriza já de início um certo primitivismo social – pregação interessada – que marcava esse ambiente, referindo-se às tendências correntes na disputa do país que se formava, bem como as identidades nacionais que ali já se apresentavam de maneira afirmativa, relacionadas (i) ao pulso de industrialização do país, advindo do fim da Primeira Guerra Mundial, bem como (ii) as transformações no campo político, com a perda da hegemonia das oligarquias rurais e emergência das classes médias urbanas.

Havia, entretanto, no campo da produção artística uma certa autonomia em relação à essas circunstâncias, fazendo com que sua afirmação quanto ao primitivismo ficasse circunscrita ao campo político social, justamente por essas contingências em termos de nacionalização. Mario alude, nesse sentido, à poesia Pau Brasil, de Oswald de Andrade, elogiando sua capacidade de subverter a rigidez da gramática, empregando outros elementos além daqueles mais filiados à um formalismo, ou mesmo empregando uma linguagem lúdica, remetendo diretamente à chamada Fase Heroica do modernismo brasileiro, 1922 – 1930, marcado pelos 100 anos da declaração de independência do brasil.

A deformação empregada pelo paulista não ritualiza nada, só destrói pelo ridículo. Nas ideias que expõe não tem idealismo nenhum. Não tem· magia. Não se confunde com a prática. É arte desinteressada.

(ANDRADE, 1972, pág. 18)

A contextualização desse momento de primitivismo no campo social elucida a emergência dos critérios transcendentes de uma produção artística nacional em curso naquele momento. Muito embora houvesse um certo desenvolvimento estético relacionado à “arte exclusivamente artística e desinteressada”, essa não teria lugar nesse momento de nacionalização. Seria concebida como individualista, “pedregulho na botina”, energia desperdiçada por motivo indecoroso, que mereceria ser jogada fora. Nesse sentido, o critério histórico seria o social, de combate, humanisticamente eficiente. Remetente à essa nacionalização, deveria refletir às características elementares da raça nacional.

Em relação à sua produção bibliográfica, na altura da publicação do referido ensaio, já havia estreado na poesia com Há uma Gota de Sangue em Cada Poema (1917) e Pauliceia Desvairada (1922), na crítica com A Escrava que não é Isaura (1925) e com o próprio romance Macunaíma (1926)[2], que já marcavam sua vanguarda no movimento modernista, uma nova proposta estética e poética, que se chocava com o tradicional movimento parnasiano e romântico anterior. Em suas marcas, a abertura para o experimentalismo e subjetivismo na busca por uma identidade da produção artística nacional aproximavam suas composições com o que vinha sendo feito em outros movimentos de vanguarda do séc. XIX.

Nessa empreitada, referindo-se à entidade racial do povo brasileiro, a indecisão de sua composição apresentava-se premente à própria formação da nação, sobrepondo-se aos poderes instituídos, justamente porque posterior à sua constituição. Essa indecisão remeteria à constante e permanente (re)composição étnica característica do país, assimilando fluxos nacionais e internacionais de maneira contínua. Relação que teria provocado um divórcio entre a música artística até então produzida, aquela segundo uma elaboração intelectual sistematizada, e a música de expressão nacional.

Esse divórcio desafiava a possibilidade de produzir-se uma música artística nacional, uma vez que os próprios artistas não se determinavam racialmente em relação à música que produziam. Neste pequeno ensaio, Mario de Andrade almeja levantar as bases que permitissem responder a esse desafio, apostando nos elementos imanentes à essa entidade racial vacilante: A própria incerteza de sua composição. Para sustentar esse argumento, entretanto, volta sua atenção para o próprio modernismo, criticando-o quanto a um certo diletantismo em relação à música brasileira que vinha sendo produzida no interior das produções fonográficas empregadas em uma “orquestra europeia ou quarteto de cordas”.

Mario caracteriza esse diletantismo de duas formas: ignorância e leviandade sistematizada. Isso porque o valor que se dava a documentos nacionais visava refletir um certo exotismo da brasilidade, emoções fortes jamais escutadas na música artística. Assim é que teria mais valor nacional aquilo que fosse capaz de expressar um exotismo divertido, preterindo qualquer modinha sem síncope à um batuque bem brabo[3]. Esse último acabaria por ganhar uma conotação normativa forte, por ressaltar a opinião de europeu que estaria por trás dessa valorização provocada, por exemplo, pelo sucesso internacional da música de Romeo Silva, que investia nessa composição estética.

Não se deve olvidar que a música brasileira, assim como a formação étnica do povo da nação Brasil, como ressalta o próprio Mario de Andrade, muito mais do que as três raças pacificadas entorno do projeto nacional, recebe influências múltiplas de um circuito internacional de fluxos migratórios desde a época da colônia, não cabendo falar-se em legitimidade nacional naquilo que seria o mais próximo de uma essência étnica. Nesse caso, mesmo em relação às manifestações culturais das populações ameríndias, argumenta o autor, a integração pela qual passam esses povos não lhes permite afirmar que participam do brasil enquanto nação, se não como objeto da tutela do Estado. [4]

O homem da nação Brasil hoje, está mais afastado do ameríndio que do japonês e do húngaro. O elemento ameríndio no populário brasileiro está psicologicamente assimilado e praticamente já é quase nulo. Brasil é uma nação com normas sociais, elementos raciais e limites geográficos. O ameríndio não participa dessas coisas e mesmo parando em nossa terra continua ameríndio e não brasileiro. O que evidentemente não destrói nenhum dos nossos deveres para com ele. Só mesmo depois de termos praticado os deveres globais que temos para com ele é que podemos exigir dele a prática do dever brasileiro.

(ANDRADE, 1972, pág. 16)

Assim, diante da necessidade de produzir-se uma música nacional que refletisse as características musicais da raça, seu argumento encara a tarefa a partir de uma necessidade positiva, advogando, inclusive, pelo que poderia ser feito sem transposições xenofóbicas, apelando-se para aquilo que já vinha sendo feito na própria inconsciência popular. Neste ponto, embora o conhecimento das manifestações culturais do Brasil fosse muito restrito ao Rio de Janeiro, por influência da corte, do Nordeste e das tradições do sul, o populário musical brasileiro é visto em sua leitura como detentor de uma riqueza rítmica bastante vasta, além de uma produção já muito bem desenvolvida.

Portanto, é na música popular que Mario de Andrade vai encontrar o reflexo das características musicais da entidade racial brasileira, posicionando-se entre os elementos de exposição universal, característicos de um exotismo exagerado, e a forte presença de cultura estrangeira na formação musical do Brasil. Entorno desse problema agonístico, recorre à um binômio em relação a avaliação daquilo que, compondo a música brasileira, merecerá ou não uma transposição erudita: um preconceito útil ou inútil das próprias influências.

Essa relação iria aparecer na então atualidade da influência do jazz, por exemplo, na obra de João da Gente (1927), visto que “os processos polifônicos e rítmicos de jazz que estão nele não prejudicam em nada o caráter da peça. É um maxixe legítimo.” Também, na obra de Heitor Vila Lobos (1926) “também brasileiro não só por que o pode ser como porquê sendo inventado por brasileiro dentro de peça de caráter nacional e não levando a música pra nenhuma outra raça, é necessariamente brasileiro.” Por outro lado, tem-se a crítica feita à influência da facilidade melódica do tango quando empregado por artistas da época para criar a Canção Brasileira, travestindo uma melancolia característica.

Em síntese, Mario rejeita tanto um unilateralismo da Cultura Nacional, justamente por compor aquilo que denominou de opinião de europeu ao cristalizar aquilo que seria bem nosso num exotismo exótico até para os próprios brasileiros, mas também um exclusivismo reacionário em relação às influências de outras culturas que estão presentes na música nacional, compondo desde logo sua caracterização. O recurso ao ritmo enriquece sua argumentação justamente por depor essa “mais forte criação da nossa raça até agora”.

[1] ANDRADE, Mario de. Ensaio sobre a música brasileira. São Paulo: Martins, 1972. 189 p.

[2] Em Macunaíma (1926), a inspiração de Mario de Andrade nos relatos de viagem de Koch-Grünberg é bastante reconhecida na literatura nacional. Em Roteiro de Macunaíma (1955), Cavalcanti Proença mapeia muito bem as influências das literaturas ameríndias, mas também as demais inspirações que levaram ao reconhecimento dessa obra como o mais celebre produto do modernismo paulista, transformando a literatura brasileira através do intercâmbio dinâmico com as formas da cultura popular.

[3] Expressões utilizadas pelo próprio autor, talvez de maneira irônica, para marcar o clima geral sobre o Valor Artístico Nacional.

[4] É importante frisar que o movimento indígena no brasil, principalmente a partir do marco da constituição de 1988 tem assumido de maneira paradigmática o conceito de etnogênese de sua identidade política. Isso porque, enquanto movimento indígena, a constituição marca a mudança de perspectiva em relação à essas populações, por reconhecer, nos arts. 231 e 232 seus direitos territoriais, ligados à ancestralidade e tradicionalidade de suas expressões culturais. Até aquele momento, o paradigma de tutela enquanto reconhecimento de direitos e integração à nacionalidade maior enquanto política indigenista – etnocídio – era o que inclusive permeava o pensamento da sociedade da época. Sobre esse ponto, ver: SANTOS, Samara. A Judicialização Da Questão Territorial Indígena: uma análise dos argumentos do supremo tribunal federal e seus impactos na (des)demarcação de terras indígenas no brasil. 2020. 119 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2020.